Ernesto Guevara de la Serna, el Che, conquistó con su magnetismo los sueños revolucionarios de medio mundo, entre ellos los de una joven del barrio de Herrera que, a finales de los años 70, le entró el gusanillo de la política. Lorea Carnés, a sus 58 años, cuenta cómo se metió “de lleno” en la piel del mito. Destaca, rodeada de incontables fotografías y postales del Che, un casete biográfico que le trajeron desde Cuba y que, al parecer, estaba censurado en la isla porque contenía información comprometedora para el gobierno de Fidel Castro. “Me gusta todo de él. Pero no lo veo como un tipo carismático, sino como una persona con unos valores tremendos. Iba con el pueblo y luchaba por la libertad. Lo dejó todo para juntarse con el pueblo. Pasó hambre y penurias”, resume en la barra semicircular de El Nido, un bar de barrio en pleno tránsito ferroviario, entre las estaciones de topo y tren de Renfe.

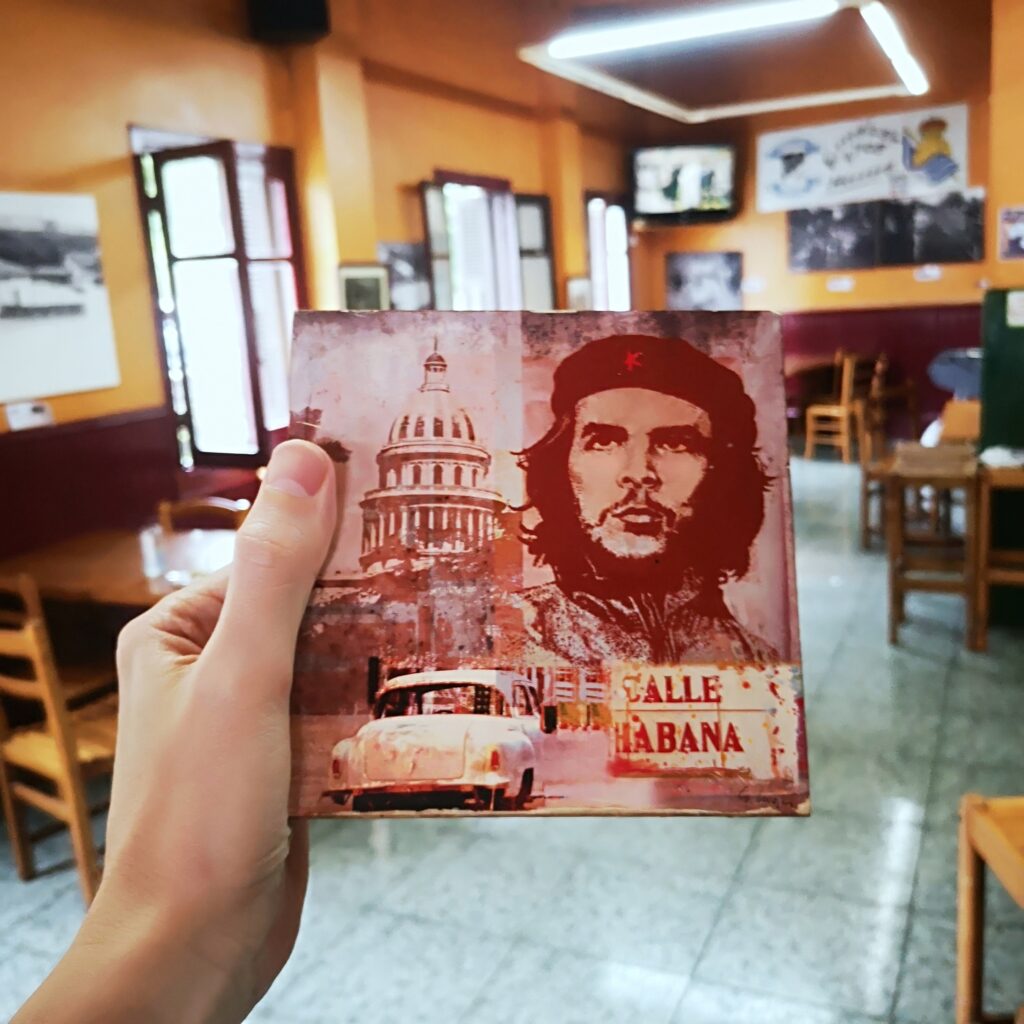

Entró a trabajar hace 25 años, primero en la cocina y después como camarera. A principios de los 2000 se hizo con las riendas del local. “No me quería ir de aquí. Soy de Herrera de toda la vida. De pequeña no entraba porque me daba miedo. Me parecía oscuro y la mujer era un poco sorgina”, explica. El Nido ha mantenido su antigua decoración, a la que le ha añadido algunas referencias de la Real, una ikurriña justo en la entrada y fotos y postales de todo tipo del icono revolucionario. Está, por supuesto, el archiconocido retrato de la boina con la estrella, la media melena y la mirada al horizonte en distintas versiones, pero también otras imágenes menos trilladas, todas en blanco y negro, incluida una en la que un joven Che aparece sujetando con sus brazos a un bebé. “Es su hija”, apunta Lorea.

Algunas fotografías son de su propia colección; otras muchas se las han regalado sus clientes, incluidos algunos que no conoce “de nada” y a los que agradece el gesto. “Son majísimos”, afirma. Asimismo, guarda otros objetos que le han traído directamente de Cuba: una camiseta que le queda “enorme”, un plato de cocina, un cojín rojo y hasta un puro de grandes dimensiones que tiene colgado justo encima de 12 retratos del Che. En el salón de su casa, asegura Lorea, hay un cuadro que también debe tener un tamaño considerable ya que ocupa la pared “de una punta a otra”. Hace cinco años que no acepta ya más regalos porque, dice, ya no le caben más. “El último”, hace memoria, “es el de la chica con el fusil. Le he dicho a la gente que no me traigan más fotos, al final voy a cogerle manía”, bromea.

En sus años de juventud tenía un amigo cubano que le ponía al corriente de lo que pasaba en la isla. Ha pasado mucho tiempo de aquello. Ahora ya no le queda nadie allí y no se atreve a opinar de los últimos sucesos políticos y sociales que han agitado La Habana. Vive más pendiente de las noticias que le rodean. Y, sobre todo, muy apurada por el cataclismo que ha provocado la pandemia. “No sé si el día de mañana voy a poner mantener el bar abierto”, se lamenta. Trabaja 11 horas al día y a las 18:30 horas le releva un chico, Adrián, a quien tiene contratado “legalmente, con su seguridad social y todo”. El Nido cerró los primeros cinco meses de pandemia y los pocos ahorros que tenía Lorea se esfumaron. Le han rebajado 100 euros el alquiler mensual tras un desesperado ultimátum. “Era eso o me tenía que marchar”, afirma resignada.

En El Nido de Herrera -hay otros tres bares con este nombre en San Sebastián- dos clientes apuran sus cafés y una pareja saca un par de cervezas a una terraza estrecha. La tarde es gris, como casi todo julio. Hay escaso movimiento. Lorea dice que su taberna es más bien como una oficina de Correos o una consigna de una estación de autobuses: todo el mundo le deja algo, un paquete, una maleta con comida, hasta una vez le pidieron que guardase un sobre con dinero. “Será porque lo ven grande, no lo sé”. Nunca ha estado en Cuba, es su asignatura pendiente: “Algún día iré. ¿Cómo no voy a ir a Cuba?”.

Deja un comentario